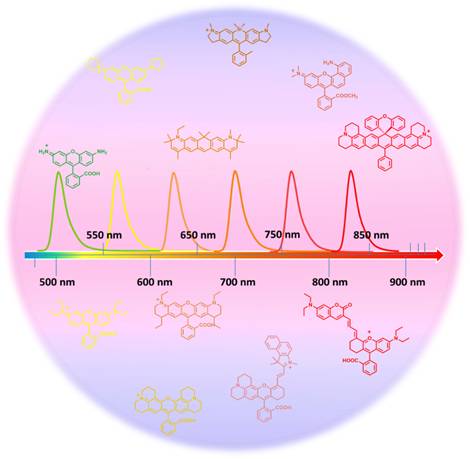

荧光生物成像技术已经成为一种简便而有力的工具,便于可视化生物分子在生物系统中的产生、转运和生物学作用。罗丹明染料(如罗丹明6G、RedTM-X和Texas Red@染料)是目前最具光稳定性的荧光标记试剂,pH值在4-10之间变化时,它们的光谱大多不受影响。自从1887年罗丹明首次发现以来,该类染料作为荧光标记或小分子探针在生物技术中得到了广泛的应用。尽管罗丹明的吸收和发射波长比其它荧光染料(BODIPY、荧光素、香豆素等)更长,但它们仍有应用局限性:(1)生物成像中信噪比低、组织渗透性差以及激发和发射光的高散射性等;(2)大多数基于罗丹明的传感器只有单一发射波长,容易受到环境干扰;(3)经典罗丹明斯托克斯位移小于35 nm,易导致激发后因散射效应引起的自猝灭和荧光检测误差。因此,罗丹明染料的这些缺陷也成为推动其持续发展的动力。

针对这些问题,近日,李林教授与黄维院士团队通过对前人工作的总结,提出通过杂化荧光染料的想法解决该类探针生物成像实用性的思路,并对已发表的罗丹明系列染料根据杂化特点进行系统的归纳分类,综述了罗丹明杂化染料的设计策略和光物理性能。杂化罗丹明染料在生物领域应用有如下优点:(1)量子产率高,在生物成像中发出强烈的信号,便于观察;(2)灵敏度高,定量检测动态范围大;(3)稳定性好,能有效地抑制探针在细胞内的分解;(4)分子量低,有利于细胞的吸收和代谢。然而,杂化罗丹明染料本身对目标分子缺乏选择性,很少展示出大于900 nm的发射波长。但是,罗丹明衍生物如何在更长的波长上显示出高量子产率,最终延伸到近红外二区(发光在1000 - 1700 nm),仍然是目前亟需攻克的难题。大多数情况下,罗丹明衍生物仅能用于检测某一种物质,无法满足对复杂生物环境进行监测的需求。因此,开发疾病模型下的多物质检测传感器,将成为未来研究的重点。此外,罗丹明与其他分子的杂化,既保留了各自染料的优点,同时又赋予了产物新的特点,对研究性质优良的罗丹明染料具有重要的指导作用。作者坚信,新型杂交罗丹明染料的开发具有广阔的前景。

相关成果以题为“Hybrid Rhodamine Fluorophores in the Visible–NIR Region forBiological Imaging”的综述文章形式发表在AngewandteChemie International Edition,2019,58(40):14026-14043。

文章链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/anie.201901061

作者:先进材料研究院 审核:王建浦